第43回 自然観察大学 室内講習会

参加者募集中

自然観察大学では下記のとおり室内講習会を実施します。

会場での参加のほか、Zoomによるオンラインでの参加も可能です。

オンラインではご自宅などのPC、タブレット、スマホで参加いただけます。

各分野の専門家が、興味深い内容を一般の方々にもわかりやすく話をしてくれます。

自然観察に興味のある方はどなたでも参加いただけます。

どうぞ気軽に参加してください。(事前に参加申込みが必要です)

【会場での参加をご希望の方へ】

会員での参加人数は限りがありますのでお早めに申し込みください。

満員になりしだい締め切りとなり、以降はオンラインでの参加となります。

2026年2月11日(水曜日、祝日)13:00~15:30

① 知っているようで知らない昆虫の世界 講師:鈴木信夫

② コウモリの世界 講師:大沢夕志

※ ①、②は続けて参加いただけます。

…… 講演内容の紹介 ……

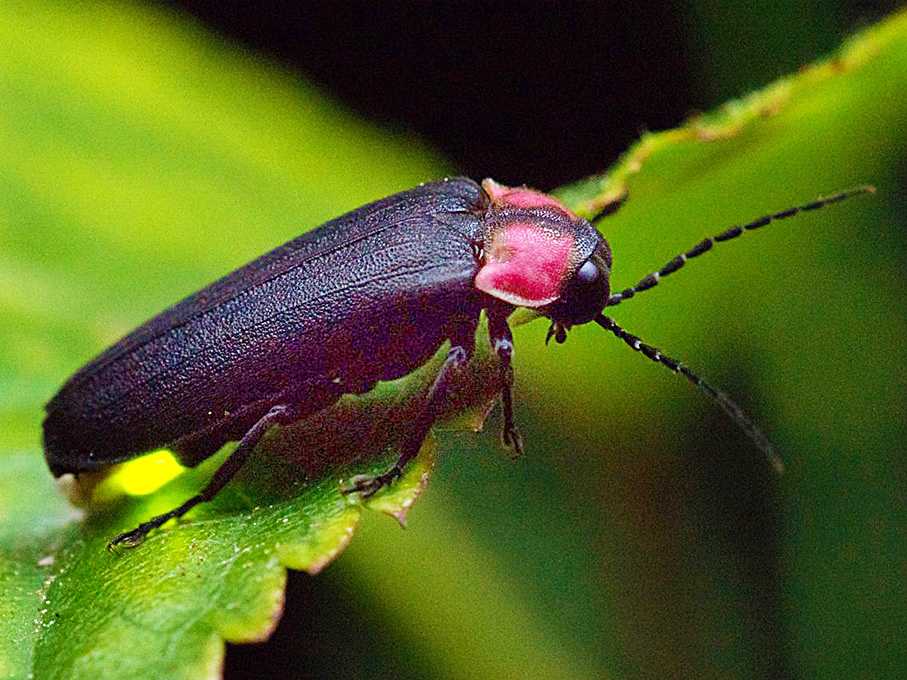

① 知っているようで知らない昆虫の世界

<自然観察大学講師 鈴木信夫>

昆虫は地球上でもっとも繁栄している生物だと考えられています。

既知の昆虫だけで100万種以上、未知を含めた種類数となると500万種とも1000万種とも言われています。

昆虫の意外な生態、あるいは歴史的なこと、最新の知見などから、

あまり知られてない話、あるいはほとんど知られてない話を紹介していただきます。

昆虫好きの方はもちろん、そうでない方もぜひどうぞ。

●鈴木信夫のプロフィール

日本女子体育大学名誉教授。専門は昆虫学。日本節足動物発生学会会員。理学博士。

小金井市で子供たちの自然観察教室の指導スタッフとしても活動を続けている。

自然観察大学講師。観察会では、身振り手振りをまじえた分かりやすい解説に定評がある。

●主な著書(共著・分担を含む)

校庭の昆虫(全国農村教育協会)、昆虫発生学 上(培風館)、

フィールドガイドシリーズ昆虫ウォッチング(平凡社)

② コウモリの世界

<コウモリ写真家&ライター 大沢夕志>

水分補給のため飛びながら腹を濡らすハイガシラオオコウモリ(オーストラリア、右)(写真:大沢夕志)

日本に住んでいる大多数の人にとって、いちばん身近でいちばん観察しやすい野生の哺乳類はコウモリです。

マイナスイメージが先行し誤解されやすい動物ですが、魅力を秘めた生き物です。

つい最近、世界のコウモリは1500種になりました。哺乳類の中では、ネズミの仲間に次ぐ多数派です。

そんなコウモリの不思議な世界を、たくさんの写真とともに紹介していただきます。

●大沢夕志のプロフィール

1988年に南大東島でオオコウモリに出会って以来、コウモリに惹きつけられ、

大沢啓子と共に世界を巡って観察・撮影している。

講演会や観察会、企画展示、書籍など、コウモリの魅力をたくさんの人に伝えることがライフワーク。

●主な著書(共著などを含む)

『コウモリの謎』(誠文堂新光社)、『身近で観察するコウモリの世界』(誠文堂新光社)、

『ふたりのロタ島動物記』(山と渓谷社)、『南大東島自然ガイドブック』(ボーダーインク)、

『オオコウモリの飛ぶ島』(山と渓谷社)、『コウモリ観察ブック』(人類文化社)、

『識別図鑑日本のコウモリ』(文一総合出版)

オオコウモリ写真館 http://fruitbat.jp/

ブログ/二人の世界オオコウモリ旅行 https://fruitbat.seesaa.net/

(写真:大沢夕志)

詳しい募集案内と申込み方法などは以下のPDFをご覧ください。

● 募集案内(PDF) ⇒

● 参加申込書(PDF) ⇒

● 参加方法(Zoomの利用方法)(PDF) ⇒

これまでの講習会・観察会の詳細なレポートは次でご覧いただけます ⇒ 主催:NPO法人自然観察大学

申込・お問い合わせ先

〒272-0034 千葉県市川市市川3-27-20-811

電話 090-5758-9059

NPO法人自然観察大学 事務局:大野透

jimu @ sizenkansatu.jp (@マークを半角にして前後の字間を詰めてください)