2025年度第3回(9月28日)

我孫子市谷津ミュージアム(岡発戸・都部谷津)

自然まるごと観察会

後援:我孫子市 主催:NPO法人自然観察大学

私たち自然観察大学では、生きものの名前を知るだけではなく、

その形を見て、くらしを考えます。

さらに生き物どうしの関わり、とりまく環境に注目して観察していきます。

植物、鳥、虫、きのこなどいろいろな角度から、

専門家と参加者のみなさんとが一緒になって観察します。

観察フィールは我孫子市の谷津ミュージアム(岡発戸・都部谷津)。

地元のみなさんの活動によって、自然豊かな里山環境が保たれています。

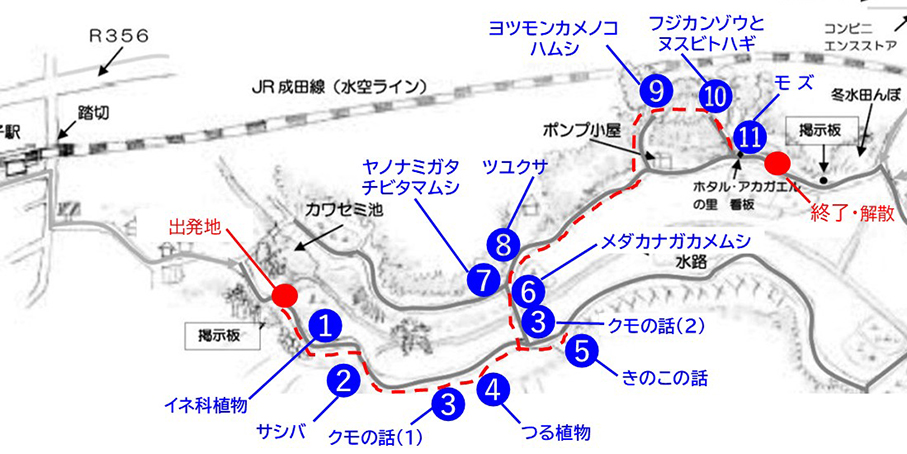

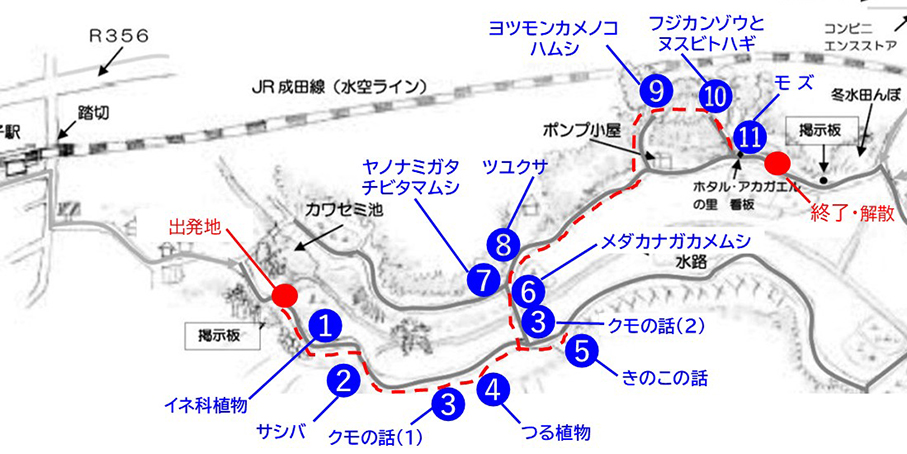

当日の観察ルート(我孫子市HPより改変)

その形を見て、くらしを考えます。

さらに生き物どうしの関わり、とりまく環境に注目して観察していきます。

植物、鳥、虫、きのこなどいろいろな角度から、

専門家と参加者のみなさんとが一緒になって観察します。

観察フィールは我孫子市の谷津ミュージアム(岡発戸・都部谷津)。

地元のみなさんの活動によって、自然豊かな里山環境が保たれています。

観察会の話題の概要

詳しい内容はそれぞれのタイトルのあとのリンク(⇒)をご覧ください(PDF)

レポートの全体(PDF)を通読するには次をクリックしてください ⇒

|

【イネ科植物をくらべてみよう】(⇒) |

|

|---|---|---|

|

【サシバの生活について】(⇒) |

|

|

【クモの生態観察】(⇒) |

|

|

【つる植物をくらべてみよう】(⇒) |

|

|

【きのこの観察】(⇒) |

|

|

【メダカナガカメムシの観察】(⇒) |

|

|

|

【ヤノナミガタチビタマムシの観察】(⇒) |

|

|

【ツユクサの花のつくり】(⇒) |

|

|

【ヨツモンカメノコハムシの観察】(⇒) |

|

|

|

【フジカンゾウとヌスビトハギをくらべる】(⇒) |

|

|

|

【モズが減っている原因】(⇒) |

|

|

【そのほか話題になったものなど】(⇒) |

|

参加いただいたみなさん、担当講師、スタッフのみなさん、ありがとうございました。 |

||

| 各講師のプロフィールはこちらからご覧ください ⇒ |

||

2026年度の自然まるごと観察会は、2026年3月ころに募集開始の予定です |

| ほかの記事 | このほかの観察会レポートは次でご覧いただけます | ⇒ |

|---|